シルクロードの宝物。ウズベキスタンの伝統布 アドラスの工場にお邪魔しました。前半

こんにちは。おじろです。

ウズベキスタンの首都から車で5時間。

山越え、谷を越え、草原を超え・・・向かった先は、フェルガナというエリア。

ウズベキスタンの東側の国境があるエリアです。

このエリアは、シルクロードの中継地ってこともあり、その名の通り、美しいシルクの産地であり

そして近隣の街では世界的にも有名なリシタン陶器の街もあります。

今回わたしたちが向かったのは、シルクの産地である、マルギランという街。

こちらで、アドラスの作る工程を見せてもらいつつ、今後日本でも本格的に販売出来ないか?と交渉にやってきたわけです。

蚕を育てて、糸を紡ぐ

まず1件目の工場。こちらではお蚕様を育て、糸を紡いでいます。

まあ、虫が苦手な方もいるので、お写真は控えますが・・・

育てた蚕。ほおっておくと、自分の周りにある繭を食べてしまうそうです。

そのため太陽光にあて、中のお蚕様は、天にお帰り頂きます。

その後、繭をお湯の中に入れていきます。

ここから、手作業。糸をほぐしていきます。お湯は、かなり熱いそうです。

そして、滑車に巻き付けて、糸をボビンに巻いていきます。

糸を束ねて、アドラス用の下絵を付ける

出来上がった糸。ボビンに巻かれた糸は、次は、長さを図ります。

この長さはアドラスに必要な長さ分糸をセットするための工程です。(動画からスクショとったので画質悪いですね・・😨)

もうすでに、感銘と感動をしました・・・・しかも、こんなに色々な工程を教えてくれるなんて思ってもいなかったので、

頭もついてってませんでした。

糸はアドラスに必要な分を以下のように束ねます。そして職人さんが、下絵でデザインを施します。

このデザインだけでも1日かかるとか・・

デザインによって、例えば青に染める、赤に染めるなど染める場所が異なるため、糸が染めやすいようにそして綺麗にそまるように、染めない箇所や他の色に染める箇所に、テープを巻いていきます。

昔はテープは手で巻いていたそうですが、今は機械で巻いてるそうです。でもかなりの熟練度がないと、テープ巻くのも難しそうです。

糸を染め上げる

糸は自然由来の成分・・たとえば玉ねぎの皮だったり、ざくろだったりで染めることもあれば、インク(この工房はドイツから取り寄せてるらしいです)で染めることも。まるで日本の藍染みたいですね😄

染めた糸は、以下の場所で水洗い。そして色によって、水の温度も違うとか・・

ここで一つ・・・アドラスって色落ちしやすいと言われています。それには理由があります。

バザールなどで売ってるアドラスは、白い布を買ってきて家で染めたりすることもあるそうです。

つまり、布を染める。

工場のものは、糸から染める。

そのため、鮮やかさは少し落ちますが、色落ちもしづらいのが特徴です。

洋服などを作るには、糸から染めてあるアドラスの方がお勧めです。

1日8時間織る

染め上がった糸はこんな感じになります。(これもまだ途中ですが)

この糸を機織機にセットし、手作業で織っていきます。

足と手を両方使いながら1日8時間、織っているそうです。

コットンのアドラスの場合は3~4メートルほど。

シルクの厚みがあるアドラスは2メートルくらい。

1枚の布が出来るまでの工程が、感動レベルでした。

手間ひまをかけて作られた布。だからこそ人々の心にぐっとくる何かがこの布にはあります。

このような工房は少なくなってきてしまったそうです。

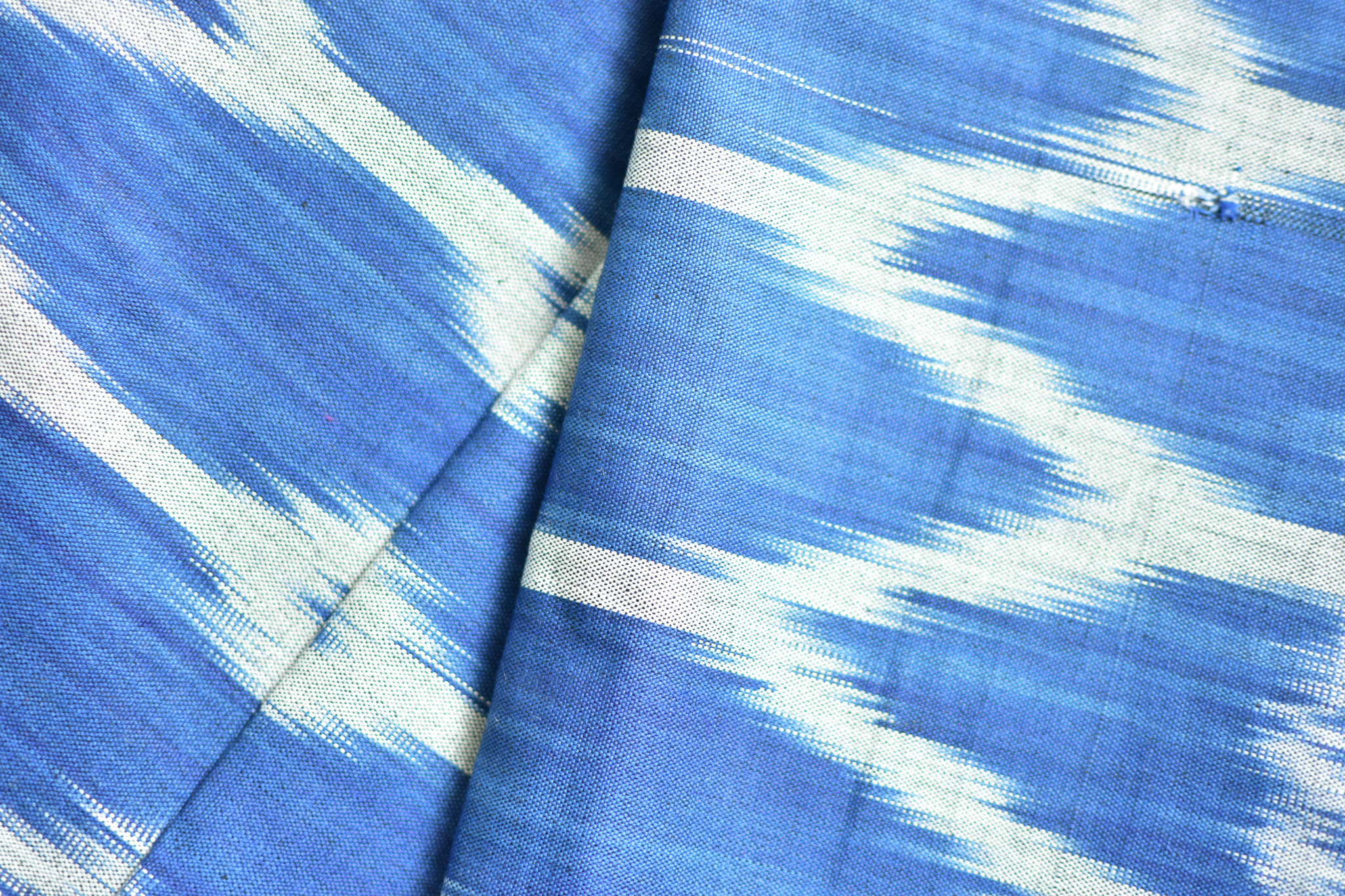

何を作ろうかな・・・考えるだけでも心が躍り、さらにどこか日本の和柄のような懐かしささえ感じる心ときめく模様。

これからもアドラスの魅力を発信していきたいと思います。

そして運よく(?)工場とは提携ができそうなので、日本にアドラスを送る物流ルートをテストし、実証実験が

無事終わったら・・・アドラスを本格的に日本に広めていきたいと思ってます。

後半は、またちょっと毛色が違う2件目の工場の様子をお届けしますね😄

美しい青